【寝屋川市】寝屋川市の歴史を紐解くシリーズ第21弾!地域に愛され現在も井戸水が汲める湯屋が谷の弘法の井戸(やがたんのいど)

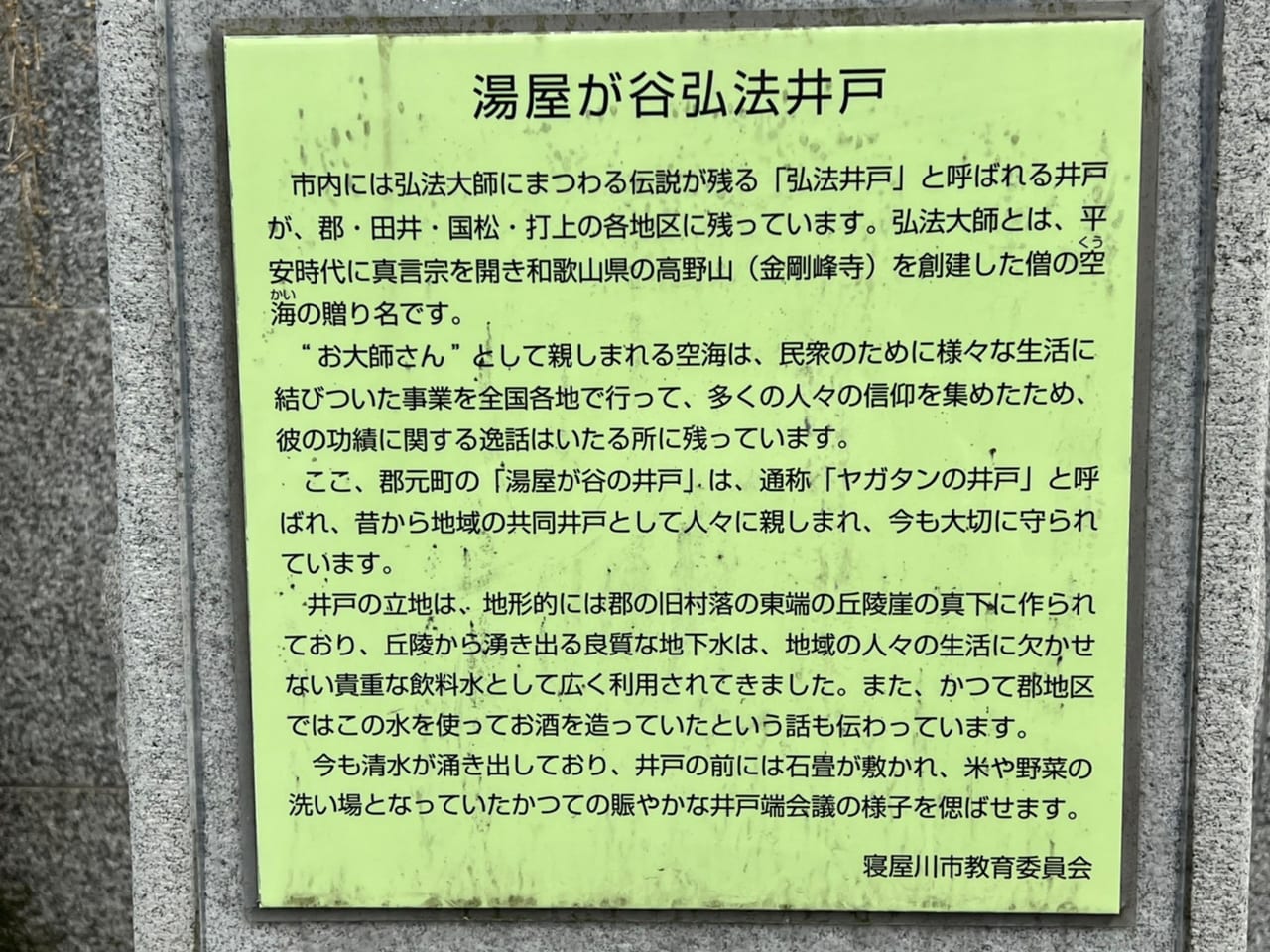

弘法大師にまつわるお話は、全国各地に残っていて、弘法の井戸と呼ばれる井戸は、全国にいくつもあるようですが、寝屋川市内にも、弘法の井戸と呼ばれる井戸が4カ所あります。

打上・国松・田井と今回ご紹介する郡元町の湯屋が谷の井戸です。

弘法大師(空海)は、774年に讃岐国(現在の香川県)に生まれ、2年間中国で真言密教を学んだ後に帰国し、紀伊国(現在の和歌山県)の高野山に金剛峯寺を創建しました。

高野山金剛峰寺

空海は、水なき所に池を掘り、飲料水に困っていたら井戸を掘り、橋なき所に橋を架け、道なき所に道をつけ、食の貧しい者には食を得る方法を教え、病む者のためには良医となり、人々の苦しみを解決しようとして、全国各地を行脚し、多くの人々を救いました。

高野山 奥之院

こうしたことから、弘法大師にまつわるエピソードは全国各地にあり、「弘法の井戸」と呼ばれる井戸もいたる所に存在しているわけです。

そんな数ある「弘法の井戸」の中でも、ここ寝屋川市の湯屋が谷は、現在も井戸水が汲めるという点で貴重な存在と言えます。

寝屋川市ですので、案内板は例によってはちかづきちゃんです。

弘法大師とはちかづきちゃんのツーショット写真が撮れるのは全国でここだけでしょう。

湯屋が谷(やがたん)の井戸は、地形的には郡の旧村落の東端の丘陵崖の真下に作られています。

友呂岐神社も丘陵に立地していますが、さらに下ったところにある「湯屋が谷さくら公園」の崖下に当たります。

上から見るとこんな感じでかなり急な坂に沿って弘法の井戸にまつわる祠や水汲み場の屋根が連なっていて風情のある光景です。

井戸水をくみ上げるポンプも残っています。

井戸の中をカメラで覗き込むとこうなっています。

現在も屋根の下に見える白いポンプで井戸水を引き上げて蛇口から汲むことができ、この井戸を守ってきた近隣の方たちに愛用されています。

こちらが、一段あがったところにある「湯屋が谷大師堂」です。

弘法大師をお祀りしています。

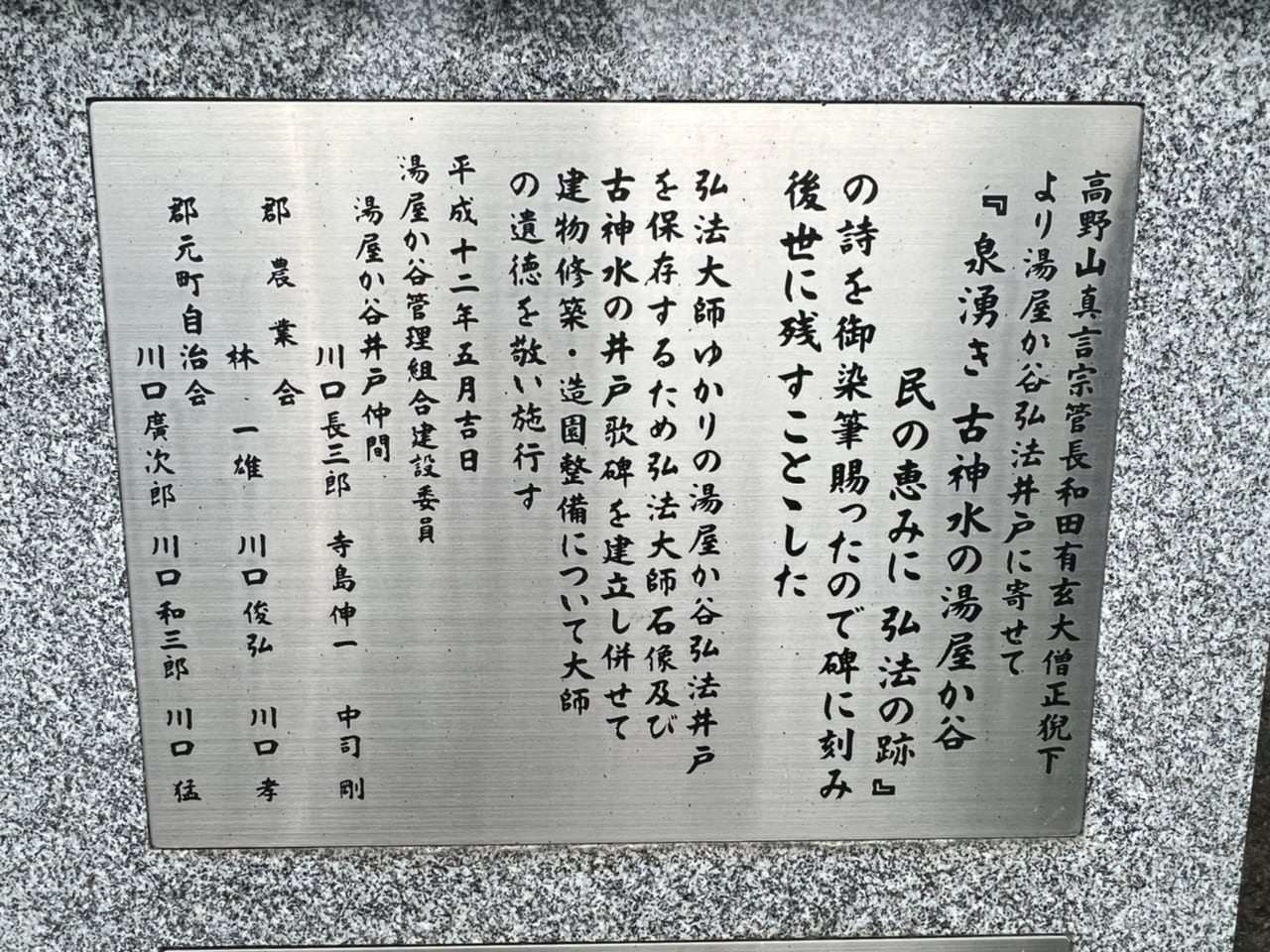

高野山和田有玄大僧正から贈られた詩が石碑に刻まれています。

「泉湧き 古神水の湯屋か谷 民の恵みに 弘法の跡」と詠まれています。

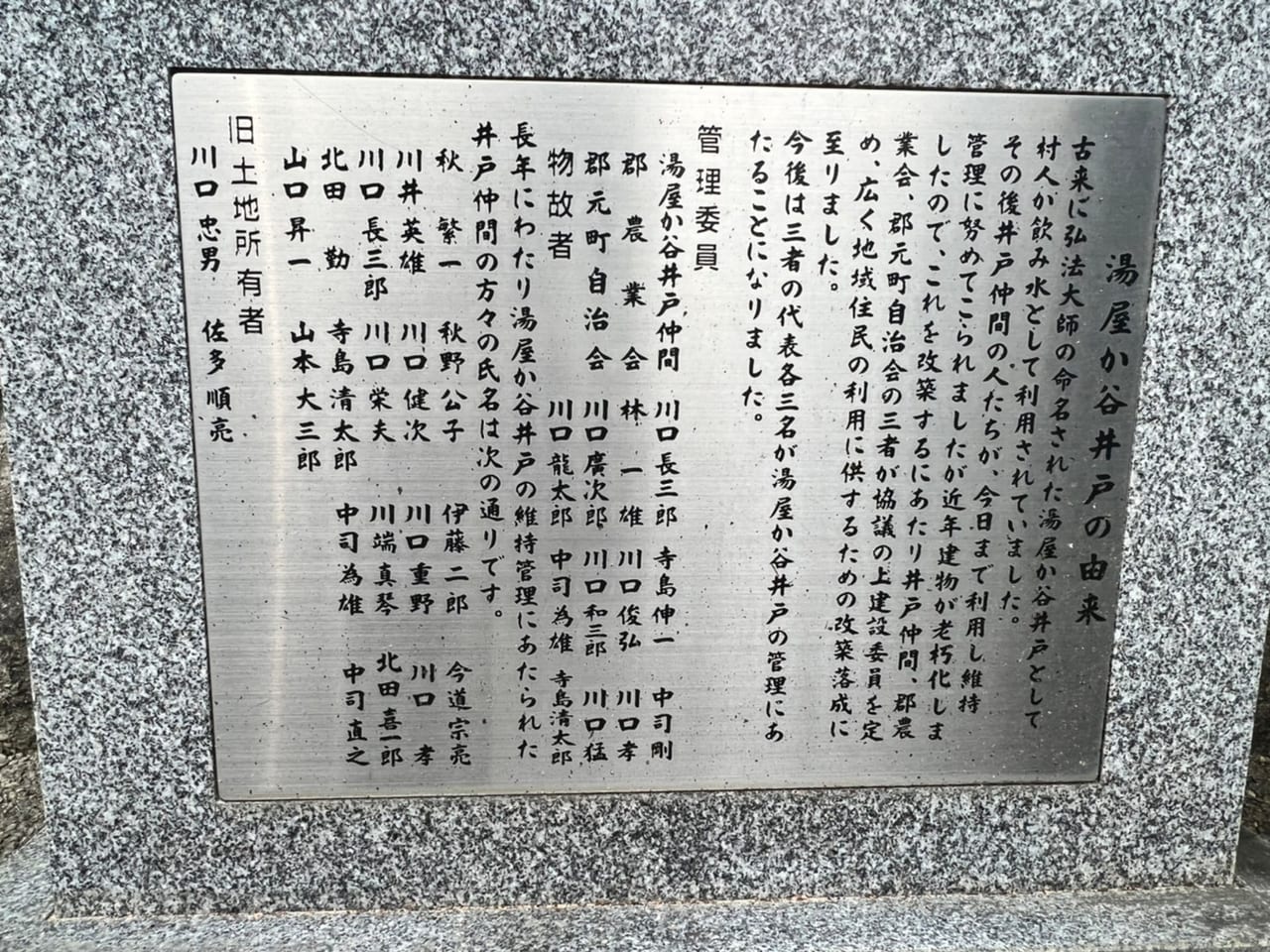

古来から、飲み水として利用されてきた井戸を平成12年に井戸仲間と郡農業会、郡元町自治会の3者によって地域住民の利用に供するため、改築されて現在の形となっています。

この崖上の「湯屋が谷さくら公園」では、幼稚園帰りの子どもたちが遊ぶ声が聴こえます。

上水道が整備されて井戸が使われなくなって久しい中、維持管理には並々ならぬ努力があったことと思いますが、その昔、弘法大師が掘った井戸が現在も地域住民に愛されているのは素晴らしいことであり、この先もこの坂で遊んだ子どもたちは、大人になっても湯屋が谷の井戸で喉を潤したことを懐かしく思い出すことでしょう。

【寝屋川市】寝屋川市の歴史を紐解くシリーズ第20弾!90年前の香里園に、海を渡ってきた修道女と建築家レーモンドが心を込めて建てた聖母女学院の昭和モダン建築。

【寝屋川市】今年はどんな年に?令和2年1月12日(日)友呂岐神社で新成人による三井のお弓式。12本の矢で今年の天候と豊凶を占う伝統行事。

湯屋が谷弘法の井戸はこちら↓↓↓

-

-

-

-

-

【寝屋川市】宝町交差点近くのガソリンスタンド・ENEOSが閉店しています

1,061ビュー

-

全国

-

北海道・東北

-

関東

- 茨城県

- 栃木県

- 群馬県

- 埼玉県

- 千葉県

- 東京都

- 神奈川県

-

中部

- 新潟県・富山県

- 石川県・福井県

- 山梨県・長野県

- 岐阜県

- 静岡県

- 愛知県

- 三重県

-

関西

- 滋賀県

- 京都府

- 大阪府

- 兵庫県

- 奈良県

- 和歌山県

-

中国・四国

-

九州・沖縄

- 福岡県

- 佐賀県・長崎県・熊本県

- 大分県・宮崎県

- 沖縄県