【寝屋川市】生きるってどういうこと?寝屋川市立中木田中学校でいのちについて考える道徳の出前授業がありました!

講師は元寝屋川市の中学校の先生で、現在はフリーランスのフォトライターとして活動している かどまどかさん。

講師は元寝屋川市の中学校の先生で、現在はフリーランスのフォトライターとして活動している かどまどかさん。この3月に、3年間住んだ南米パラグアイから帰国されました。

上から読んでも下から読んでもかどまどか。

結婚して名前が回文になったというのは、冗談みたいな本当の話です。

かどさんは東日本大震災のあと、現地の方の話を聞き取り写真を撮ってそれらの写真と文章を1冊の本『ハナミズキ』にまとめられました。

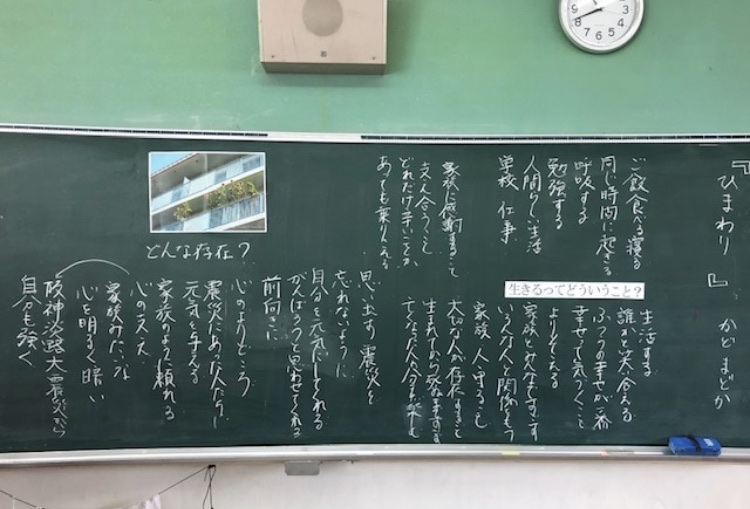

かどさんは東日本大震災のあと、現地の方の話を聞き取り写真を撮ってそれらの写真と文章を1冊の本『ハナミズキ』にまとめられました。この『ハナミズキ』の中に『ひまわり』という一節があります。

今年から道徳が教科化され、光村図書出版の中学校1年生の道徳の教科書に『ひまわり』が掲載されました。

『ひまわり』は東日本大震災で家族をなくされた自衛官、佐々木清和さんのお話です。

佐々木さんは、深い悲しみの中で『はるかのひまわり』と出会います。

阪神淡路大震災の復興のシンボルとして知られているひまわりです。

この種を譲り受け、毎年花を咲かせるようになりました。

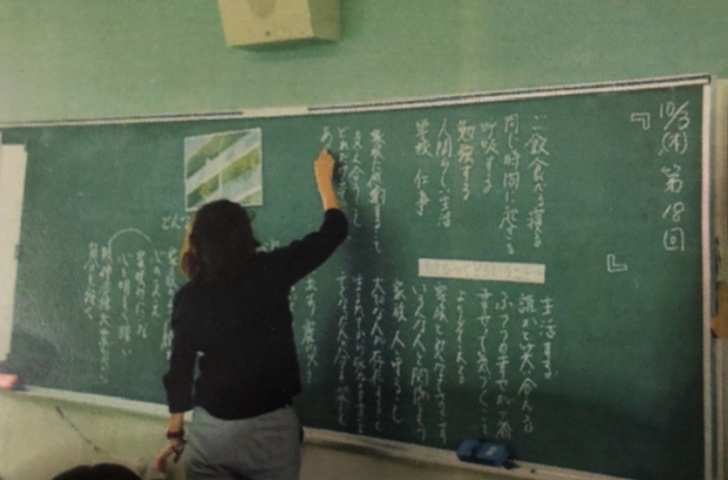

この話を通して、いのちについて考える授業が行われました。

『生きるってどういうことだと思う?』と授業の冒頭でかどさんが投げかけると

子どもたちから出た言葉は

『呼吸すること』

『心臓が動くこと』

『ご飯食べて寝ること』

『笑う、楽しむ、悩む、困ること』

かどさんが佐々木さんのお話を読み始めると子どもたちは静かに聞き入ります。

読み終えたかどさんが『清和さんにとって、ひまわりはどんな存在?』と問うと、

子どもたちは清和さんの気持ちに心を寄せて考えます。

『元気にしてくれる存在』

『がんばろうと思わせてくれる存在』

『暗い気持ちから心を明るくしてくれる存在』

『心の支え、心のよりどころ』

『大切をこえた存在』

『家族みたいな存在』

『阪神淡路大震災から受け継ぎ、自分も強くいようと思わせてくれる存在』

『震災の悲しさを教えてくれる存在』

『震災にあった人たちに元気を与える存在』 授業の最後に子どもから出た言葉は

授業の最後に子どもから出た言葉は

『命の大切さ、生まれてきた奇跡、この奇跡を大事にして、

これからは何事にも感謝し、親にも感謝し、

この大事なひとつの命に感謝してこれからの人生を歩む。

この言葉を忘れずに生きていきたいと思います』

『かけがえのない命』、『尊い命』を中学生がいままで経験した人、ものの中から言い換えて、命とはどういうものなのかを考えるきっかけになったことと思います。

(かどまどかさんのブログより)

震災だけではなく、先日の台風でも多くの人の日常が奪われ、家族や友人を失った悲しみの中にいる人がいます。

子どもたちひとりひとりがいのちの大切さを肌で感じ、家族に感謝し友達を思いやる心が育ってくれれば、いじめや不登校もなくなっていくのではないかと思います。

出前授業の様子、また、角まどかさんの活動を詳しく知りたい方はかどまどかさんのブログを読んでみてください。

寝屋川市立中木田中学校はここ↓

(neyamon)